9月6日,第三届中国公共传播论坛在东北师范大学成功举办。本届论坛以“融通·共识:数智时代的公共传播使命”为主题,由东北师范大学传媒科学学院(新闻学院)主办,东北师范大学公共传播与社会治理研究中心承办,东北师范大学社会科学处、吉林省传媒学会联合协办,《现代传播》《东北师大学报(哲学社会科学版)》《传媒》《文化数字化》等期刊提供学术支持。

本届论坛汇聚了来自东北师范大学、中国人民大学、南京大学、重庆大学、暨南大学、香港中文大学(深圳)、大连外国语大学等高校及相关学术期刊负责人,共200多位专家学者和师生参会。

论坛开幕式由东北师范大学传媒科学学院(新闻学院)院长史册主持。史册院长对出席本届论坛的领导和嘉宾表示了热烈欢迎,并指出,在智能技术深度融入的今天,公共传播已不只是媒介现象,更成为推进国家治理和社会联结的重要动力。本次论坛旨在汇聚学界与业界智慧,打造一流的新闻传播专家智库,探寻数智时代公共传播的使命与创新路径。

中共吉林省委宣传部副部长张丛在致辞中表示,在当前信息化、全球化日益深入的背景下,公共传播作为连接党委政府、社会各界、广大群众的纽带,在促进社会进步、推动文明发展方面发挥着越来越重要的作用。2017年省委宣传部与东北师范大学共建新闻学院,几年来,东北师范大学党委大力推进部校共建工作,学科建设、人才培养、科研创新、基础设施建设等方面取得了突出成绩,为此次论坛的召开提供了坚实的学术支撑和交流平台。希望与会专家以此次论坛为契机,围绕公共传播前沿议题展开深度交流,共同探索公共传播高质量发展新路径,为经济社会发展提供高端智力支持。

东北师范大学党委副书记庞立生向莅临盛会的嘉宾表示欢迎。他指出,东北师范大学传媒科学学院(新闻学院)一直致力于学术研究服务于社会实践,助力国家和地方经济社会发展。希望通过此次论坛,充分发挥专家学者的智慧,进一步推动学术研究、咨政服务和智库一体化建设,把公共传播领域的前沿研究成果与本土的公共治理需求结合起来,努力构建具有中国特色的传播理论体系与话语体系,打造中国公共传播研究的新高地。

暨南大学新闻与传播学院院长、中国新闻史学会副会长支庭荣在致辞中表示,本届论坛的主题“融通·共识:数智时代的公共传播使命”,不仅呼应了社会变革的时代命题,也为传播学科的发展指明了新的方向——以“融通”为基石,主动拥抱数智时代的传播转型;以“共识”为目标,积极回应多元社会的价值挑战;以“责任”为根本,贡献中国智慧与中国方案。公共传播的未来,需要学界、业界、政府与公众的协力共建,共同推动公共传播在数智时代的创新发展。

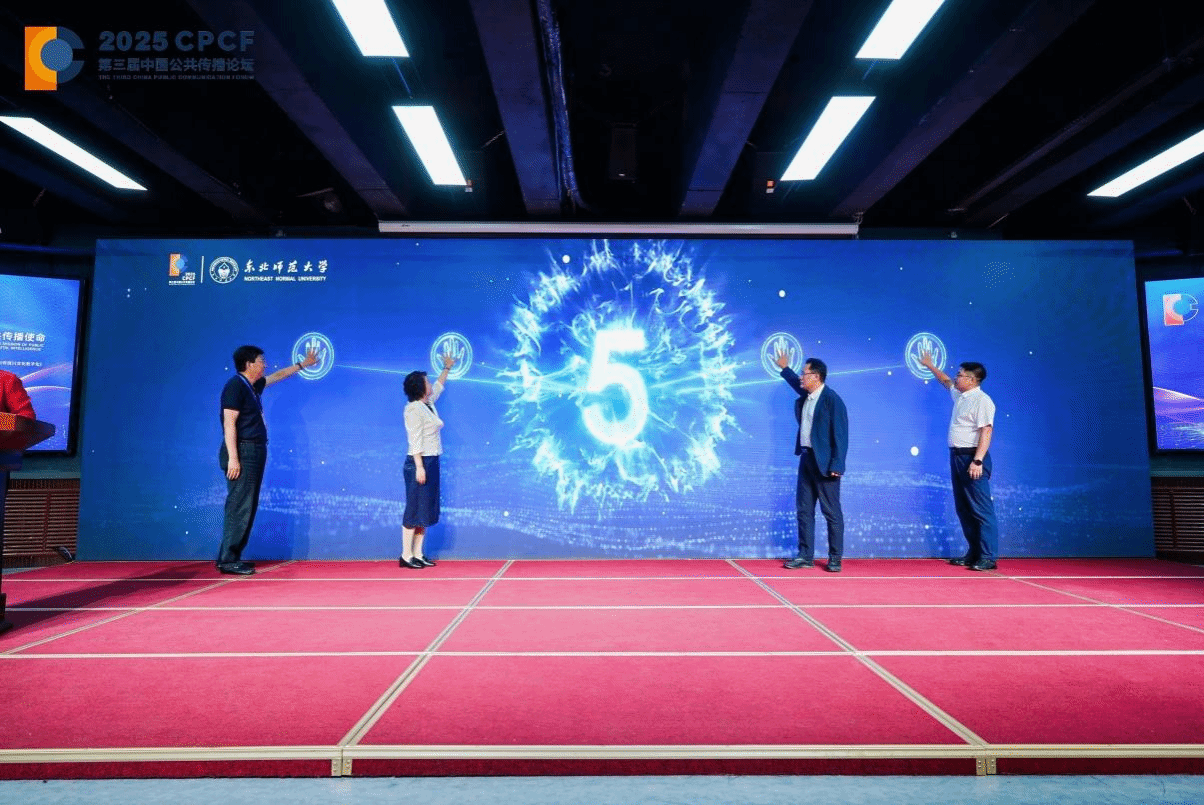

开幕式上,东北师范大学传媒智库中心启动仪式同步举行。传媒科学学院(新闻学院)院长史册向来宾介绍了“中心”的建立宗旨和建设目标,指出新成立的传媒智库中心将进一步整合各方资源,以服务国家战略需求和传媒行业转型升级为使命,推动行业深度合作,开展前沿领域政策研究,构建产学研用一体化的协同创新机制,汇聚高水平专家团队,打造开放式研究网络,努力建设成为特色鲜明、具有影响力的思想库和创新源,成为区域乃至国家传媒发展的重要智力引擎。中共吉林省委宣传部副部长张丛、东北师范大学党委副书记庞立生、东北师范大学艺术高等研究院院长张文东、传媒科学学院(新闻学院)党委书记关丰富共同为传媒智库中心揭牌。

主旨论坛环节由东北师范大学传媒科学学院(新闻学院)副院长阴艳主持,她表示本届论坛聚焦“数智时代的公共传播使命”,邀请六位知名专家围绕社会共识的凝聚与文化价值的共融、公共传播在技术浪潮中回归“公共性”的本质、公共传播在AI时代的生态构建等问题展开演讲,期待为国家治理现代化、社会价值共识构建、文化软实力提升等方面提供多维视野和新质思路。

中国人民大学新闻学院彭兰教授以《从连接走向联通——一个重要的传播学命题》为题进行主旨演讲。彭兰教授梳理了互联网从前web时代到智能时代的发展以及人与人、人与机器连接脉络,认为互联网的发展核心是“连接”。对于智能时代追逐流量的现象,彭兰教授认为“当连接异化为流量时,赢取连接就成为一种生意”,与智能机器连接成为避免人际连接负担的新方式,同时还指出多数互联网用户只连接而不连通的现实问题,并提出优化连接模式、建立与遵循、对话“协议”的三条路径,能够达成对话共识、达成理性交流的互联网新愿景。

大连外国语大学特聘教授、国际传播研究院名誉院长唐润华发言的题目是《中国国际传播的“技术想象”与“效果困境”》。唐润华教授认为“技术想象”是一把“双刃剑”,脱离实际的理想化构想可能误导人们对技术和国际传播问题的认识。他强调,破解国际传播的“效果困境”首先要着眼于国家间信任的建构,同时提升媒体的素质、能力与水平,使其具备更强的传播力与影响力。国际传播必须遵循人类共同价值和信息传播规律,回应国际社会普遍关切,并以融通中外的话语体系增强认同,避免陷入自说自话的局限。

重庆大学数字媒体与传播研究院院长董天策教授以《西方公共传播的研究传统与学理内涵》为题做主旨发言。他重新梳理了国外学界对于公共传播概念及本质的界定,并从西方公共传播学研究的学术视域问题、西方公共传播研究的解释框架问题与西方公共传播研究的互动关系问题展开探讨。他认为,西方公共传播研究的学术视域主要包括大众传播视域、公共关系视域以及公共领域建设方式视域的三重公共传播视域。董教授还指出,公共传播实践在发展过程中存在领域交融的趋势,包括公共服务运动与倡议运动在内的两种实践状态,促使西方公共传播研究产生了新的理论知识。

《传媒》杂志社社长兼主编杨驰原在主旨演讲《AI时代主流媒体公共传播新生态构建》中指出,主流媒体仍是公共传播的主力军。近年来在习近平文化思想指引下,在顶层设计的规划和以AI为代表的新科技加持下,形成了以传统媒体为基础,以移动互联网为主阵地,以媒体融合为新形式的主流媒体公共传播新生态。具体体现在AI赋能下的全媒体传播、地方主流媒体积极参与下的国际传播以及媒体深度融合下的县级融媒体传播。未来主流媒体的公共传播将更加强调价值观引领和正能量传播,人工智能将在主流媒体公共传播中发挥重要作用,系统性变革将极大增强主流媒体公共传播力。

暨南大学新闻与传播学院院长支庭荣教授作了题为《数智时代马克思主义新闻观的理论突破与实践创新》的主旨演讲,他针对AI技术浪潮背景下马克思主义新闻观的发展提出了党性与人民性、新闻传播与舆论引导、建设性新闻发展、对内宣传与对外宣传等十个问题。并强调必须坚持人民至上、坚持系统观念、坚持问题导向、坚持道路自信与理论创新、坚持胸怀天下等主旨理念。他提出,在技术发展日新月异的现实背景下,我们需要不断夯实理论基础,完善马克思主义新闻观的内容体系,才能更好地与实践相结合,充分应对AI时代的新挑战。

香港中文大学(深圳)人文社科学院教授、发展与治理研究院院长陶然在《数智转型中的治理与传播:中国模式的地方实践》演讲中,以21世纪以来我国的城镇化进程为背景,围绕超大城市的转型与治理、精细化管理以及高质量发展等方面发表了独特见解。陶然教授总结了大城市转型的阶段性特征,梳理了超大城市的标志性建设成果,认为超大城市治理的主要目标在于技术、管理与运营赋能下的全域智治。最后,他提出,推动街区治理模式创新,提升公共服务智能水平,形成统一信息共享体系以及推动智慧产业集聚发展,是对于超大城市智治的有效路径。

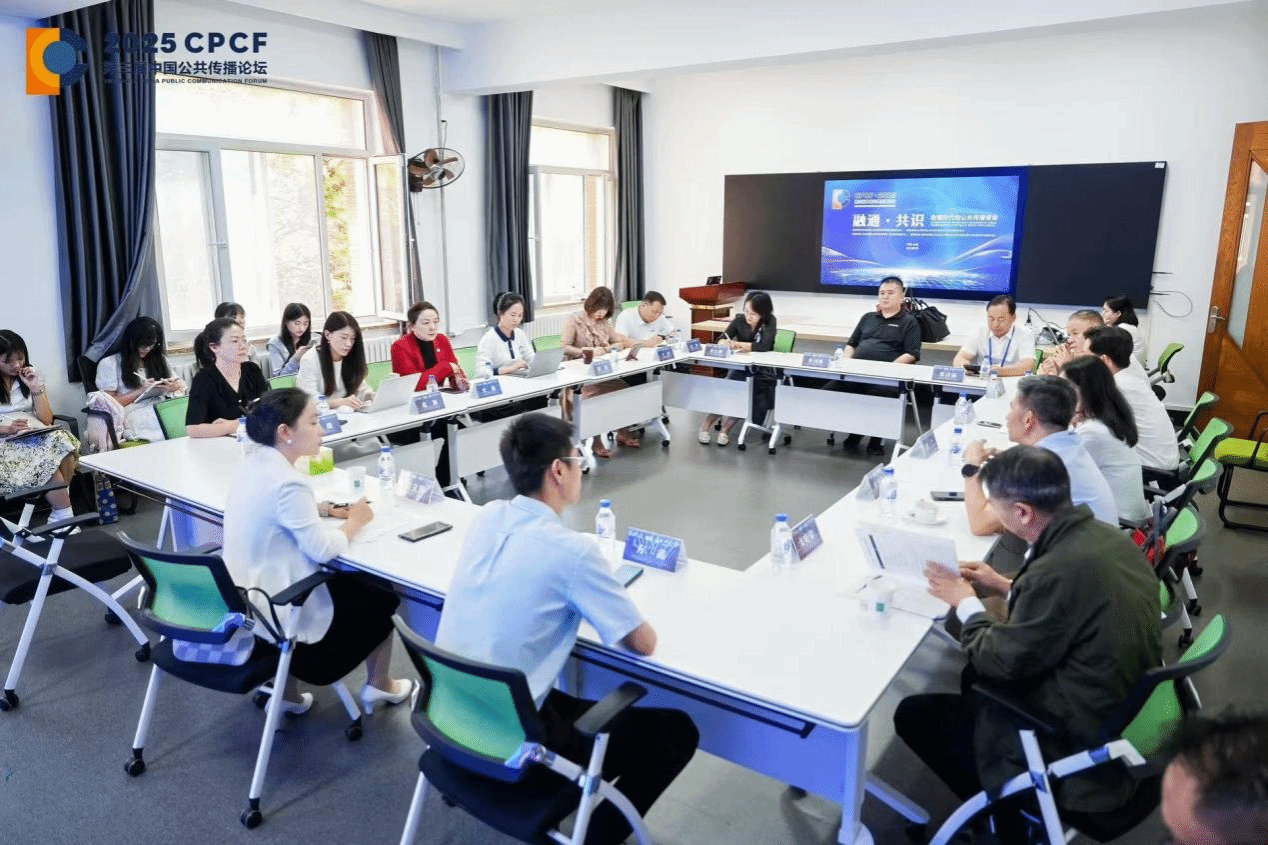

当天下午的传媒智库发展研讨会与四场分论坛同步进行。传媒智库发展研讨会由东北师范大学公共传播与社会治理研究中心主任吴文汐教授主持,东北师范大学传媒智库发展中心的骨干成员汇报了目前智库建设的基本情况。随后,与会专家就智库定位、政研协同、成果产出、人才培养等方面分享经验与思考,对传媒智库发展提出指导意见。最后,史册院长做了总结发言,对各位专家的指导表示感谢,同时对传媒智库中心的建设做出进一步的部署。

分论坛一围绕“智能传播与社会信任构建”展开讨论,由吉林师范大学新闻与传播学院院长夏维波教授主持,中国人民大学新闻学院张迪教授担任评议人。多位青年学者围绕智能媒介带来的社会信任议题展开研讨。他们从智能媒介的情感极化、主流媒体的系统性变革、大语言模型的用户交互、国家安全认知战的逻辑、GenAI用户信任机制、AI舆论引导、IPTV平台公信力重构以及网络谣言治理等多个角度,提出了兼具理论深度与现实关怀的思考。

分论坛二聚焦“数智赋能与治理创新”展开学术讨论,由《长春师范大学学报》编辑部主任吉喆教授主持,山东大学新闻传播学院俞凡教授担任评议人。与会青年学者结合基层实践与前沿技术,探讨了县级融媒体在社区治理中的作用、媒介变迁与公众心理认同、基层标语的动员逻辑、区域共同体的传播建构、政务短视频与公众参与、元宇宙语境下的党建传播,以及智慧大屏在乡村治理中的应用等议题,展示了数智赋能下治理创新的多样路径,呈现出鲜明的问题意识与创新研究的想象力。

分论坛三以“数智华流与文化认同建构”为主题展开研讨,由东北师范大学传媒科学学院(新闻学院)张淑燕教授主持,吉林大学文学院副院长刘鸣筝教授担任评议人。青年学者们立足国际传播与跨文化交流视野,探讨了中国优秀传统文化与地域文化的当代表达及认同路径。议题涵盖国际传播的话语构建、扶贫议题的海外认知与情感反馈、“一带一路”的视觉表征、自媒体跨文化传播、国产游戏中的文化转译、转文化传播中的公共性探索等,彰显了数智时代中国文化走向世界、凝聚认同的广阔前景与时代价值。

分论坛四以“生成式AI的公共性挑战”为中心议题展开讨论,由吉林师范大学新闻与传播学院副院长田静副教授主持,南京大学新闻传播学院刘于思教授担任评议人。青年学者们依次针对智能传播与叙事伦理的价值重构、AI拟人化图像的认同协商、青年群体对深度伪造短视频的识别路径、大语言模型在科学事实核查中的潜能与限度、算法推荐导致的信息不平等传播等颇具现实意义的问题进行讨论,为更好地应对人工智能技术赋能下信息传播中的公共性挑战问题提供创新性的见解与回应。

与会学者以细致的学术洞察力和前沿的创新性思维,围绕“数智时代的公共传播使命”,聚焦技术逻辑与传播逻辑的深层互构,带来了一场关于数智时代公共传播研究的思想盛宴。本届论坛既延续了往届论坛对技术变革的关注,又进一步深化了对传播伦理与社会责任的规范性思考,在自觉契合“网络强国”与“文化强国”建设目标的担当中,以更加开放的学术视野与更扎实的理论研究积极推动中国公共传播的理论创新与国际交流,为进一步构建更具包容性、协作性和可持续性的传播生态贡献智慧与力量。

初审:肖鑫

复审:张丽伟

终审:关丰富

传媒科学学院(新闻学院)

2025年9月6日